6月25日のプール開きに向けて1回目の清掃をしました。今日は更衣室やトイレ、シャワーユニット等の清掃をしました。プール本体の清掃は19日に行う予定です。きれいにして気持ちよくプール開きを迎えられるようにしたいです。

6月25日のプール開きに向けて1回目の清掃をしました。今日は更衣室やトイレ、シャワーユニット等の清掃をしました。プール本体の清掃は19日に行う予定です。きれいにして気持ちよくプール開きを迎えられるようにしたいです。

富山県警察本部より講師をお招きして、くもくん教室を行いました。自分や他の人のプライベートゾーンを大切にすることなどを学びました。

今年度2回目の学習参観を行いました。子供たちはいつも以上に、意欲的に発言したり、活動したりしていました。

業間運動で低・中・高学年別に50mを2回走りました。先生もいっしょに走ると、子供たちの真剣さに拍車がかかり、みんなで走ることを楽しみました。

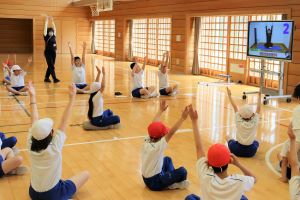

今日から業間運動を始めました。晴れた日には、50m走や5分間走を行うなど、走力の向上に取り組みます。今日は体育館でストレッチ等をして体をほぐしました。

社会科「水はどこから」の学習で、上平地域に水を送っている、西赤尾浄水場を見学しました。浄水場の大きな水槽には、水道水のもとになる山水がたっぷりとありました。また、災害時に活躍する給水車から水をくませてもらう体験もさせていただきました。

本年度から南砺市内の図書館とネットワークで結び、学校図書館・市立図書館の本をどちらも借りられるようにシステムが変更されました。今日はまず学校図書館の本の借り方についてオリエンテーションしました。説明を聞いた後、早速子供たちは借りたい本を楽しそうに選んでいました。

共通テーマ「完全燃焼 ~つなげよう三校のおもい~」を掲げて、小中高合同運動会を行いました。快晴の空のもと力いっぱい競い合いました。